证券配资门户网

证券配资门户网

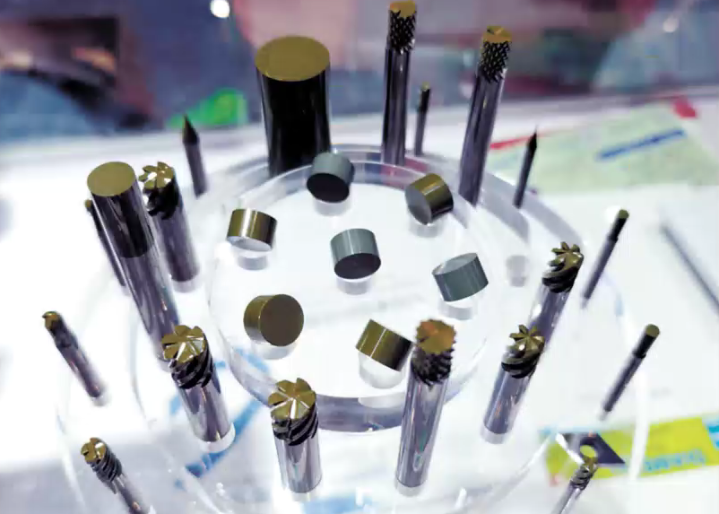

黑龙江瓷创新材料有限公司生产的产品。哈尔滨日报记者 梁可心摄

这位“85后”创业者,思维敏捷、语速极快,所创公司手握长期订单、急于投产,各种待办事项让他每天处于高速运转中。

忙和急的另一面,是他接受采访时多次强调的“小心翼翼”。其带领的黑龙江瓷创新材料有限公司,是国内唯一可批量生产极端环境用陶瓷立铣刀棒料的企业,产品不仅可替代进口,成本也远低于国外同类产品。作为一家技术驱动的科创企业,公司的技术路线走得极为谨慎。

从科研工作者到企业负责人,在推动科技成果产业化的大潮中,哈工大材料科学与工程学院教授、黑龙江瓷创新材料有限公司董事长刘强经历了“走出实验室”的阵痛,正通往创业的下一个目的地。

走出实验室

订单式研发打磨“硬核科技”

陶瓷,抗腐蚀、耐高温,除了制作工艺品,可广泛应用于各行业。尽管优点很多,但它十分易碎。科技领域对陶瓷的终极想象,是高强度、高韧性、高硬度带来的高可靠性。

2021年,刘强的科研团队实现了该领域的一项技术突破:通过自主合成配方、利用微结构调控技术让陶瓷可靠性显著提高。当年12月,黑龙江瓷创新材料有限公司注册成立,开始了科研成果产业化的进程。

瓷创赚到的第一桶金,很快用于投入后续研发。合作伙伴随即提出了新的技术需求,产品用于航空航天高温合金件加工,属于精密耗材。刘强给记者展示那支小小的陶瓷立铣刀,国外产品一支用7至14分钟就得更换,每支要几千元。

“在实验室搞科研可以慢一点,按自己的节奏来。但市场等不了,我们既要快速打通研发阶段的卡点堵点,又要生产出客户用得起、用得好的产品。”取代了做实验的“爽感”,刘强开始体验凌晨一两点突然醒来,想着“今天只加工出100支,距离批量化要求还远得多”的痛点。

在经历了一炉炉废料、一次次失眠后,团队迎来了技术迭代。8小时生产几千支,一支能用40分钟,每支价格不到千元。不但成本降下来了,产品性能也远超客户预期。

两年间,与同一客户不断试验和试产,瓷创的新产品真正实现了高可靠性特种陶瓷的国产化替代,受到市场认可。

竣工即投产

为高端制造披上“陶瓷铠甲”

在哈尔滨新区先进装备智造产业园9号楼,瓷创从入驻到投产仅用了短短45天。7月30日,记者看到进场的设备已经启动生产,将具备年产50万支极端环境用陶瓷立铣刀棒料的能力。

因为拥有“独门绝技”,瓷创手握千万级长期供货合同,需要马上供货。得知自己所在的哈工大材料结构精密焊接与连接全国重点实验室落户哈尔滨新区,刘强紧随而来、一拍即合。

先进装备智造产业园是哈尔滨新区重点打造的高端制造产业平台。园区通过“预审+帮办”服务机制,平均缩短企业筹备周期30%以上。瓷创作为园区的第12个入驻项目,因急于投产,园区全程专班跟进,高效解决一系列关键问题,率先实现“竣工即投产”,成为园区内首个试生产企业。

装修电钻声与设备运转声交织,厂房里,刘强指挥装修、设备陆续进厂与首批订单生产“三线并进”。刘强告诉记者,根据订货合同,企业销售额预计以年均150%的速度强劲递增。

铺展新蓝图实践“点石成金”的科技传奇

从实验室到生产线,记者两天内三次见到刘强。他在教室、实验室和厂房间来回穿梭,还有客户、投资机构在等着见他。

“极端环境用高可靠耐高温多功能陶瓷材料”的独创技术带来了颠覆性的产业效益。面对三四十家投资机构的热情,刘强选择“求稳不求快”。他坚信,特殊产品的研发容不得冒进,技术方向一旦出错很可能前功尽弃,而目前5人核心团队的配置更利于精益管控。

据悉,9月20日,公司首批价值上千万元的产品将下线交付。“下游订单目前已签至2028年。”刘强展望,“明年营收预计达4000万元,2027年将突破亿元。”

当前日产数千支、年产能百万支的规模仅是起点,打造智能化工厂的蓝图已铺展开来。随着产品在航空航天领域站稳脚跟,瓷创的目光已投向更广阔的天地——新能源汽车、高铁、高端电子(3C)、手机零部件乃至文创产品领域。

投身高可靠性陶瓷研制的蓝海,刘强团队正用“比银还贵”的新材料,为中国高端制造披上更坚实的“陶瓷铠甲”。许多像刘强团队这样手握几十项专利的科研团队,正在哈尔滨新区的热土上实践着一项项“点石成金”的科技传奇。

哈尔滨日报记者梁可心张寒冰证券配资门户网

升宏网提示:文章来自网络,不代表本站观点。